Latuharhary – Kian hari kasus-kasus kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama dan praktik-praktik diskriminasi semakin menjamur. Hal ini tidak lepas dari pantauan Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik didaulat menjadi pembicara dalam Sesi 2 Konferensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: "Tren Penodaan Agama di Indonesia" yang diselenggarakan melalui Zoom Webinar dan disiarkan secara langsung melalui Youtube pada Jumat (21/08/2020). Konferensi ini terselenggara atas kerja sama Komnas HAM RI, CRCS, ICRS, APHR, YLBHI, SEPAHAM INDONESIA, HRWG dan SEAFORB Network bersama jaringan masyarakat sipil lainnya.

Mengawali pemaparannya, Taufan menjabarkan tentang regulasi yang ada di Indonesia terkait penodaan agama yakni Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang Kemudian diakomodasi dalam Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penerapannya, sambung Taufan, ketentuan yang digunakan berlapis dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), serta UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, terdapat dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

“Sebagai satu bangsa dalam alam demokrasi ini harus siap berbeda satu sama lain dalam suasana keakraban, tidak mesti ketakutan dihantui delik-delik tersebut, sehingga menjadi tidak bebas berekspresi dan meyakini kebenaran masing-masing,” harapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa regulasi terkait penodaan agama di Indonesia kerap diterapkan secara diskriminatif dan tak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu misalnya ditunggangi dalam situasi-situasi politik tertentu.

“Ini sangat eksesif yang terkadang tidak jelas batasannya. Untuk kasus tertentu dianggap sebagai kasus penodaan agama, untuk kasus lain tidak. Ada unsur diskriminasi di dalamnya, terutama yang menyangkut mayoritas dan minoritas. Dengan begitu, pasal-pasal penodaan agama (blasphemy) menjadi sangat tidak jelas, multi tafsir, sarat dengan praktek diskriminasi, bahkan tak jarang ditunggangi kepentingan politik. Jadi, jauh sekali dari tujuan keadilan hukum untuk menjaga kemurnian agama”, demikian Taufan menjelaskan.

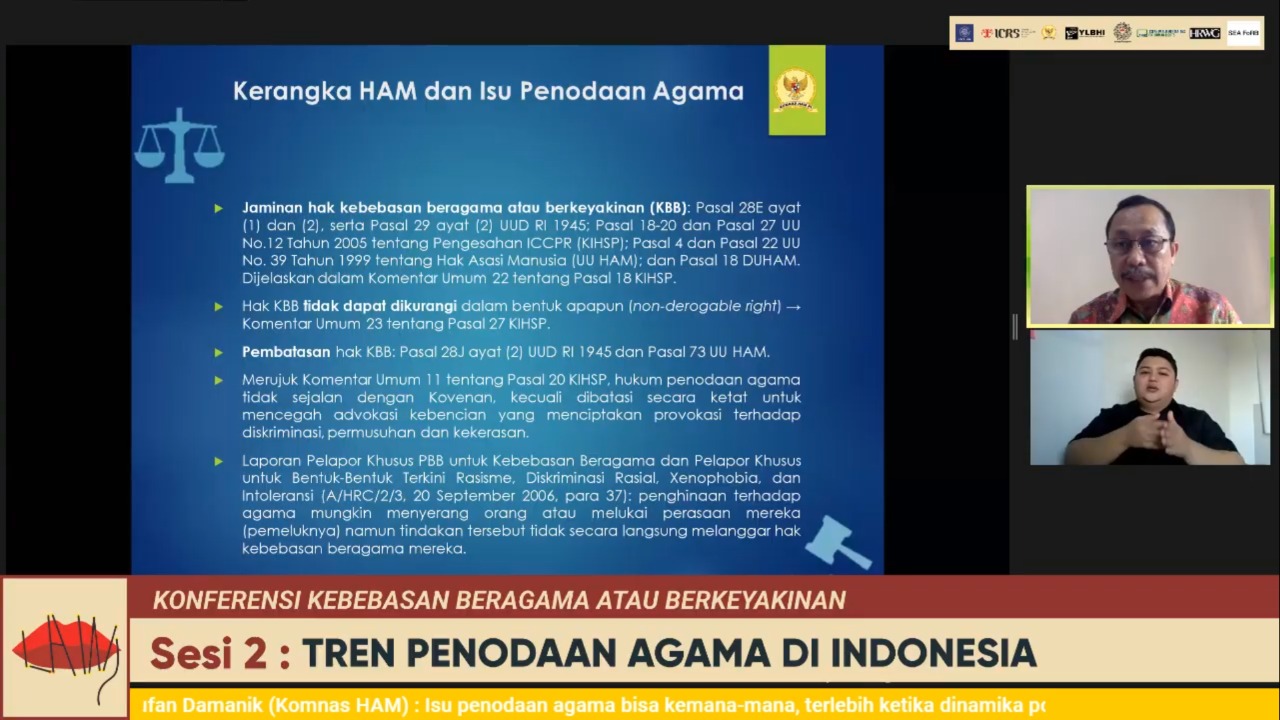

Dari kacamata hak asasi manusia, Komnas HAM meletakan kasus penistaan agama ini berkaitan dalam kerangka hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945; Pasal 18-20 dan Pasal 27 UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (KIHSP); Pasal 4 dan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); dan Pasal 18 DUHAM. Dijelaskan dalam Komentar Umum 22 tentang Pasal 18 KIHSP.

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (non-derogable right) sebagaimana yang terdapat dalam Komentar Umum 23 tentang Pasal 27 KIHSP. Merujuk Komentar Umum 11 tentang Pasal 20 KIHSP, hukum penodaan agama tidak sejalan dengan Kovenan, kecuali dibatasi secara ketat untuk mencegah advokasi kebencian yang menciptakan provokasi terhadap diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.

“Jadi tidak bisa orang yang berbeda mazhab maka dianggap menistakan atau menodai agama. Ini merupakan kemerdekaan untuk memilih keyakinannya,” sambung Taufan.

Ia menggarisbawahi berdasarkan Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Pelapor Khusus untuk Bentuk-Bentuk Terkini Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia, dan Intoleransi (A/HRC/2/3, 20 September 2006, para 37): penghinaan terhadap agama mungkin menyerang orang atau melukai perasaan mereka (pemeluknya) namun tindakan tersebut tidak secara langsung melanggar hak kebebasan beragama mereka.

“Hal ini sumir, karena itu kita perlu merumuskan yang lebih jelas apa itu penodaan agama,” terang Taufan.

Komnas HAM mengajukan alternatif solusi dengan membuat Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Komnas HAM juga telah memberikan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah dalam Pembahasan RUU KUHP pada September 2019: “…perlu dilihat kembali maksud penggunaan frasa menyatakan perasaan dan penodaan sebagai alternatif dan padanan dari “sifat permusuhan” perlu untuk ditimbang kembali.”

Taufan melihat salah satu yang tidak disadari ketegangan sosial yang mulai bermunculan antar kelompok-kelompok beragama. Ia khawatir hal ini akan berdampak bagi nilai-nilai kebhinekaan dalam bangsa. “Secara perlahan-lahan tanpa kita sadari, kita melimitasi kemerdekaan kita. Padahal agama mengajarkan kita menjadi makhluk merdeka. Kita beragama orang lain beragama, kita segama namun tafsirnya berbeda maupun berbeda agama menjadi rikuh di dalam interaksi sosial sehari-hari kita. Kemudian mucul ketegangan dalam hubungan sosial dengan adanya segregasi kelompok satu dengan yang lain serta sikap saling curiga di antara elemen-elemen masyarakat sosial kita,” jelas Taufan

Tak hanya itu, Taufan mengingatkan bahwa lebih jauh ketegangan sosial ini jangan sampai dimanfaatkan dalam kontestasi politik. “Kita akan terus memproduksi konflik-konflik sosial di antara kita, maka dari itu Komnas HAM mengusulkan Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang didalamnya mencakup syiar kebencian, ajakan kebencian, permusuhan, diskriminasi dan ajakan untuk melakukan kekerasan” cermatnya.

Syiar kebencian itu bisa menjadi batasan yang dijadikan koridor hukum di dalam mengatur ekspresi keagamaan, baik mengenai apa yang disebut sebagai kebebasan beragama dan berkeyakinan mau pun jika ingin mengatur pasal yang menyangkut tindakan pidana “penodaan agama”. Karena itu menurut Taufan, sangat penting bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang seluruh regulasi yang selama ini baginya dapat mengganggu kemerdekaan individu di dalam berekspresi, beragama dan berkeyakinan. Lebih jauh juga untuk merumuskan pasal yang lebih sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di dalam RKUHP mengenai penodaan agama. (AAP/ATD)

Short link